当iPhone 15 Pro首次采用钛合金中框时,科技界为这种兼具轻量化与高强度特性的新材料欢呼。其拉丝纹理、抗指纹特性及187克的机身重量,被视为高端手机的标杆配置,更引发小米、华为等厂商的跟风潮。然而两年后,苹果却在iPhone 17 Pro上放弃这一“稀缺特性”,回归铝合金中框。这一看似“反向升级”的决定,实则是基于芯片散热与轻薄化两大核心需求的战略调整。

一、散热危机:3nm芯片的“热”战需求

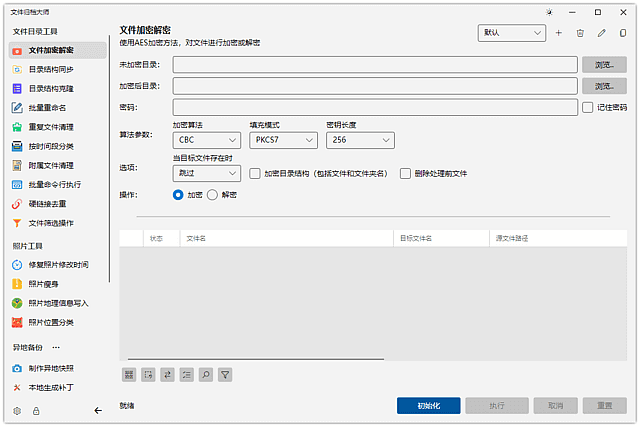

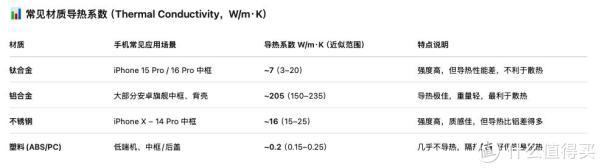

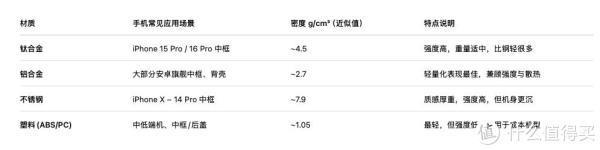

随着半导体工艺进入3nm制程,芯片能效提升遭遇物理瓶颈。iPhone 17 Pro为应对A19 Pro芯片的发热问题,首次引入VC液冷系统,并重构内部结构。但金属中框的导热性能成为关键变量——铝合金的导热系数(237 W/m·K)远超钛合金(7.9 W/m·K)和不锈钢(16.3 W/m·K)。在相同散热条件下,铝合金可将机身表面温度降低30%,这是钛合金无法实现的“治本”方案。

二、轻薄化悖论:重量与功能的再平衡

尽管钛合金使iPhone 15 Pro减重18克,但iPhone 17 Pro的VC液冷、大电池及矩形相机模组新增的重量,迫使苹果重新计算成本效益。铝合金2.7 g/cm³的密度(钛合金为4.5 g/cm³)为机身减重提供更大空间。例如,若后盖采用铝+玻璃拼接设计,整机重量可进一步控制在180克以内,维持苹果“握持舒适性”的长期追求。

三、行业启示:材料选择的本质是需求排序

苹果的决策揭示了高端机设计的底层逻辑:当“散热”与“轻薄”成为核心矛盾时,象征性价值(如钛合金的稀缺感)需让位于功能性需求。这一转向并非技术退步,而是对用户实际体验的深度优化——正如马克·古尔曼所言:“目标正确,路径次之。”

结语

iPhone 17 Pro的铝合金中框,标志着智能手机行业从“材料竞赛”回归“体验本位”。对于消费者而言,这或许是一次“苦一苦果粉”的妥协;但从技术演进看,它可能是打破芯片散热困局的关键一步。您认为这是“开倒车”还是“务实之举”?欢迎参与讨论。